“为何‘罢团’女性占了多数?但也许比起男性,我们比较不在乎一场选举的输赢,好像输了,就会从英雄变成狗熊。但我们女性可能想得更远......你知道有些妈妈的孩子将来要当兵?还有,要是台湾被侵略,我们都知道在战争中,女性特别要承受的是什么暴力,我们真的有这种感受。乌克兰的经验就在眼前……”女性志工林敬桐说。

自今年年初起,台湾经历了震撼政坛的“大罢免运动”。首轮投票于7月26日举行,结果无一立委被成功罢免,不仅震撼了罢免团体(罢团),也搅动了台湾。在输赢之外,民间人士组织的“罢团”志工有超过一半以上是女性,甚至达到七成。

有分析指出,这是台湾大规模政治运动中首次出现的现象,引发舆论关注。为何女性成为这次大罢免运动参与的主要骨干?她们在乎什么?要求什么?又遇到什么样的挑战?高度性别化的参与又折射出台湾民主化过程的什么景象,传递出什么样的政治讯息?

台湾暨南大学公共行政与政策学系助理教授许菁芳对BBC中文分析,根据她透过相关资料及初步观察身边“罢团”志工朋友的经验,“罢团”多以30多岁的女性志工为骨干,此现象或许与台湾一代女性的“政治经济能量”有关。

许教授告诉记者,这一代女性经历过国民党执政以及后期多次社会政治运动的动员,若是30多岁,则很可能是“太阳花运动”(2014年)的参与者。

此外,她观察到台湾女性婚育年龄推迟,“有许多女性尚未进入异性恋婚姻,但具备政治意识与危机感的女性,在这个年纪已拥有一定的经济基础(即使有小孩,可能也具备较高的协商能力),得以将能量转向投入公共事务。”许教授认为,这些初步观察尚需未来更严谨的资料分析。

BBC中文访问了在台湾北部及中部参与“大罢免运动”的女性志工及专家学者,试图分析在胜负之外,这场大罢免带出的性别及政治信号的意义。

大罢免行动中的女性

所谓台湾“大罢免运动”,肇始于去年五月立法院通过一系列争议法案。反对者批评在野党联盟推动并修改《选罢法》、《宪诉法》和《财划法》等法案,且部分在野党立委多次赴北京拜会中国国台办,被批评者视为北京势力在台湾的延伸,威胁台湾的民主与防卫。

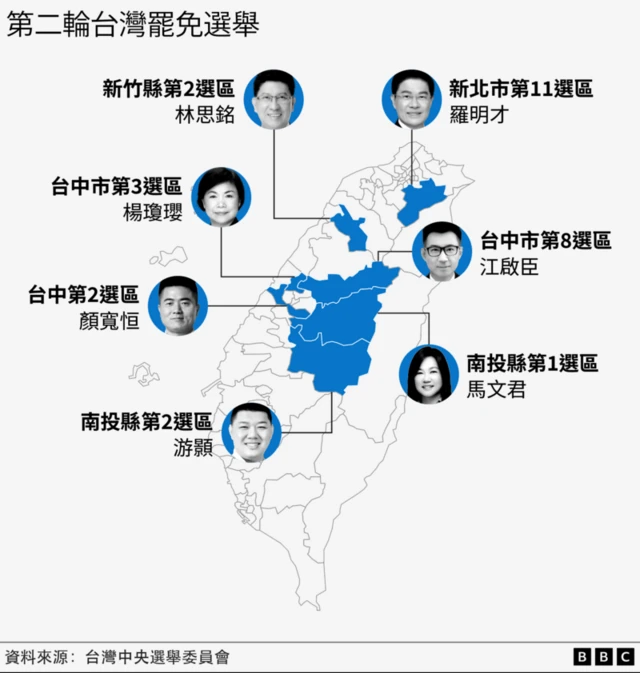

忧心台湾处境的民众遂于立法院外发起“青鸟运动”,随后启动罢免立委的连署行动。然而,在今年7月26日首波的罢免投票中,无一立委被成功罢免,震撼了台湾政坛。

不过,台湾中央研究院社会学研究员林宗弘向BBC中文解释,7月26日的罢免投票率约55%,其中支持罢免的票数占比约43%,反对罢免约57%。

林教授分析,相较于2024年总统选举,民进党在蓝营优势选区得票率仅36%,而7月26日罢免得票率提升至43%,显示罢团动员有效吸引了部分蓝营选民(特别是浅蓝选民)支持罢免。

他告诉记者,原因初步分析是所谓“浅蓝”,也就是国民党的传统支持者中,有些人同样反对台湾防卫预算被在野党删除,或者有些人对国民党与对岸的接触模式不满。

但是,也有学者向BBC评论,此次“罢团”失败的原因在于年轻族群并不支持罢免,加上国民党强大的地方组织动员,击败了缺乏强力政党支持的草根罢团。此外,“抗中保台”的口号在地方选举中并不吸引选民,导致“罢团”行动在第一波活动中大败。

新加坡《联合早报》评论则强调,台湾“大罢免运动”操作“亡国感”,被视为意识形态之争,“将同胞视为敌人,引发台湾民众反感”。

研究政治传播多年的台北大学教授刘嘉薇向BBC中文分析称,“抗中保台”牌在7月26日罢免中未形成助力,路线“仅凝聚绿营同温层,却把中间选民化为敌人”。

那么,对于这几个月来,从捷运站门口到农村大街小巷行走,从大罢免连署到投票前夕拉票催票的女性志工们来说,她们个人如何看待这场大罢免?她们在乎的是什么?又有什么经历呢?

中央研究院林宗弘向BBC中文表示,根据他初步回收的一千多份“罢团”问卷调查,这一波“罢团”志工约七成为女性,以35至45岁为主要骨干,职业来自社会不同团体。林教授表示,其研究团队回收了一千多份问卷,初步显示年轻女性在罢免活动中参与度高,这反映出台湾女性政治觉醒的趋势持续,值得关注。

长期研究台湾政治及投票行为的林宗弘解释,以台湾民众党为例,其原本有26%的全台支持度,但这一年多来掉了约一半,性别议题可能与此有关。他举例指,例如在社交媒体上,许多女性对民众党支持者及政治人物在性别议题上的“过激”发言感到不满,显示她们不再支持民众党或对其抱持负面评价。

那么,在大罢免中的女性又为何参与这场政治行动呢?来自新北市、今年40岁的家庭主妇“小涵”,以一位母亲的心情向记者表示:“去年五月国会扩权提案后,我开始忧虑。沈伯洋委员被摔下来以后,我感到高度的愤怒和焦虑。之后陆续在脸书同温层看到罢免连署团体,一直犹豫能做什么,直到有一天听到新店某个志工妈妈说对小孩感到抱歉,必须出来当志工,以至于没有时间陪伴,我感同身受,就下来帮忙了。”

事实上,在记者的访谈中,许多女性志工表示,她们参与“罢团”并非仅止于政党博弈或个人利益之争,例如是否以政府有无普发现金作为投票依据。她们对政治或台湾立法委员的一举一动有高度关注。特别是一般认为最在乎家庭收支的家庭主妇,她们意外地解释自己所在意的并非政府是否发放现金。

例如,一位参与台北市文山区罢免的家庭主妇王小宝向BBC中文诉说,7月26日首阶段罢免失利时,她一度十分沮丧,检讨自己与“罢团”策略是否失当。“但当我在我们社区听闻民众因普发一万元(在野党提案要求政府发放现金)被催票,我心有不甘,想到若无此干扰,或许真能翻转几席立委。因为这股不甘让我精神又来了。隔天就继续去其他罢团帮忙。”王女士笑着表示。

也有许多受访者向BBC中文表示,这次她们首次如此深度参与公民行动,无论晴雨,在大街小巷将自己的政治观察说给陌生人听。在无“大台”、无“党中央”的组织底下,边学边做,同时也遭遇许多人的回馈,或者直接的拒绝。也有人的理念在街上遭遇直接的语言或肢体暴力。

例如,在农业大县南投参与“罢团”运动的林敬桐说,几年前自台北硕士班彼此熟识,“你的家人、老师、朋友很多人都彼此认识,你的一举一动皆为人所知,这些过去经历将跟着你一辈子。我刚毕业,比较没有包袱,家人也支持,所以我就成为罢免领衔人。”她苦笑地答道。

另一位新店罢团的志工S女士(经要求化名),在出版业工作。她向BBC中文诉说她参与“罢团”的理由。她说,2024年她在电视上目睹在野党立委通过许多令她不满的法案,但在家庭与工作两头烧的情况下,她心急如焚。情况直到今年农历年后,家务工作减少后,她便加入义工。

她说:“去年我就想冲上街头参与五月青鸟的抗议,但那时刚好在家庭照顾与工作上都陷入极重负荷,完全抽不开身,只能每天在电脑萤幕前看着那些立委一再胡作非为,心急如焚,一直掉眼泪。或许是因为先前除了在网路上关注和转发相关新闻之外,无法有更多行动,累积了太多愤怒与不甘,一旦不再被家庭照顾与工作责任绊住,我只想为大罢免再多做一点、再做更多一点。”

然而,这些志工也表示,走上街头参与政治倡议,却也面临诸多挑战,例如街头冲突或暴力。许多受访者说,她们亲身或伙伴在街头遭遇程度不一的言语或肢体暴力。而且,这些攻击她们认为多针对其女性身份。对于首次参与街头运动,且在平和安全的台湾街头,这种冲击尤为剧烈。

“有人做出赶苍蝇的手势、指着鼻子骂”

2016年,台湾选出首位女总统蔡英文,立法选举中女性立委比例逾38%,远超国际平均22%,台湾在性别平等参政方面的进展备受瞩目。当时BBC中文采访两位不同党派女性政治人物,她们提及竞选中因个性、外貌、婚嫁等议题遭受攻击与敌意。即便蔡英文后以高票连任,台湾政治选举与社会运动中,针对女性及性少数的批评仍层出不穷,显示性别平权之路仍漫长。

但是,在这场以女性为主要参与者的大罢免运动中,受访者表示,针对女性身份的攻击,从网路到街头,皆屡见不鲜。

例如,林敬桐向BBC中文解释,南投“罢团”常态志工约50人,女性过半,男性多为退休长辈。她提到,在民风保守却纯朴的南投乡镇街头,偶尔遭遇挑衅,初期她未觉是针对女性,团体也会提醒彼此避免单独行动。然而,线上攻击未曾止息。

她举例说,前些时她邀请台北一名知名网红,常以扮装谐仿政治人物的“女神下午茶”南下南投街头宣讲,相关影片上线后,却引发不同立场市议员在网路上针对其表演及性别身份羞辱。

“我平时解释为何罢免我们选区的游委员,认真回应的人很少。但我与‘女神下午茶’一起跳了一支舞、拍了几段影片,网路上马上涌出超多网军羞辱我们,甚至有反对党的议员也加入转发嘲笑,他与追随者的留言充斥性别羞辱,如说我们‘好丑’或是什么我们是‘出来卖的’,让我首次感受到性别如此易被攻击,真是好夸张。”她苦笑地表示。

然而,在线下,“罢团”女性遭遇的性别暴力更甚。

例如,S女士便向BBC中文表示,她在街头宣讲游说(台湾称“陆战”)时,常遇嫌恶目光,“有人做出赶苍蝇或赶野狗的手势、指着鼻子骂、吼叫,都是常事。”虽她未遭遇直接肢体暴力,但同团女性志工却有不同经历。

她说,伙伴发传单时被路人握拳敲头;扫街时被楼上泼水;街头宣讲时被抢麦克风、扔水瓶或泼豆花。更有甚者,宣传活动后,身材娇小的女志工落单返家,被先前叫骂的同一群人尾随包围,该志工为自保开启手机录影,对方竟抢夺手机。

台北市文山区王小宝的遭遇更为惊心。今年40多岁,全职家庭主妇的她,在几个月前开始加入“罢团”在街头与团队一起行动。她向BBC中文回忆,街头举牌宣讲时,一名路人突然挥拳击落其牌子,伴以怒吼。

她说:“近距离面对这种赤裸暴力极为恐惧,即便提告,心理压力仍在,且担心被盯上,连累家人。”她苦笑着表示,女性志工比男性更常成为说教与攻击对象,文山区“罢团”多次严重攻击事件皆针对女性,现场男志工却未被针对。“因此,我们几位女志工还揪团(找人)上女子防身课,包括我自己。”

同在新店“罢团”的“小涵”则举例称,有位老年男性常以言语骚扰志工,“通常是讲难听话,从志工面前飘过。后来他开始从背后惊吓我们,尤其是年轻或身材娇小的女性志工。若现场有男志工,他便远远咒骂。”

她补充,有次在“罢团”总部,一名高壮男子下公车后直冲办公室,“我上前询问来意,他不停逼近,举起手机展示‘1450、绿蛆’的网页,一边喊‘我反对数位中介法!’一边逼近我身。幸好一名男志工及时叱喝,他才转身逃跑。”

“小涵”又告诉BBC中文说,有次一位男志工说:“总部是不是较平静?我从未被挑衅。”女志工们无需眼神交流便回:“那是因为你是男生。”

翻动台湾政坛的大罢免投票,将在本周六划下句点。但有分析表示,不管立场如何,都会在台湾留下足迹。

政治学者许菁芳教授便告诉BBC中文称,“罢团”展现的“女力”是一股不容忽视、值得持续观察的力量。她认为,当代社会由多维度(如宗教、阶级、性别)构成,民主化需涵盖诸多维度,非仅政治选举可达成。常见的情况是政治虽然民主化,社会其他维度却未调整,需数十年甚至数世纪转化。

她表示,以“罢团”为例,台湾女性一直是动能强大的角色,此次大量投入罢免运动,成为公民运动主角,意味着台湾社会在性别维度上掀起新动能,更直接面对核心政治议题。

S女士也回应BBC中文说,其实“罢团”志工多为无参政经验的素人,凭热情“摸石过河”,为完善论述、说服民众,深入研究在地议题,这一切比输或赢更值得。

这位女士自省称:“这半年,我一次次踢出舒适圈,从在反对者仇视中发传单、扫街、投信箱,到带领志工街讲,几乎每件事都超出过往生活与工作范围,却硬着头皮学习、尝试、动手做。有时我都惊讶自己竟能做到!但是,更多时候我其实很害怕,但同团志工个个优秀,见需求便自发应变、补位。我坠落时,他们会接住我。这是一段极具启发的旅程。”

日本早稻田大学讲座教授若林正丈称每一次的台湾总统大选,对台湾人而言,就是为期一年的“大型全民活动”,是最有效的“选民自我政治教育”,一次次整理出今日“台湾人”的样貌。若是如此,此次“罢团”运动的女性高度参与,或许则是再次刷新台湾政治运动的性别样貌及台湾妇女运动的轨迹。