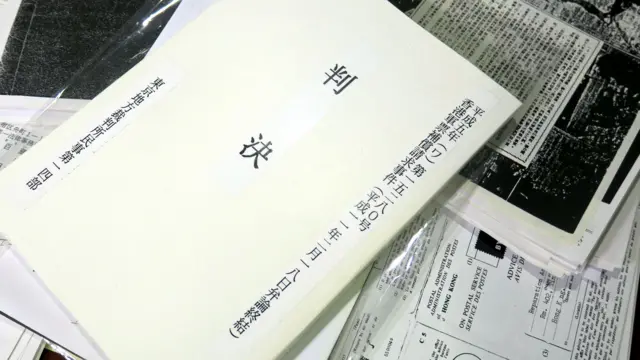

香港九龙深水埗福荣街某私人屋苑住客会所的厢房内,一群老人面前的桌子上堆满了钞票。这并非甚么炫富派对:老人们讨论的,是如何把这些上面印着“军用手票”字眼的纸钱换回港元。

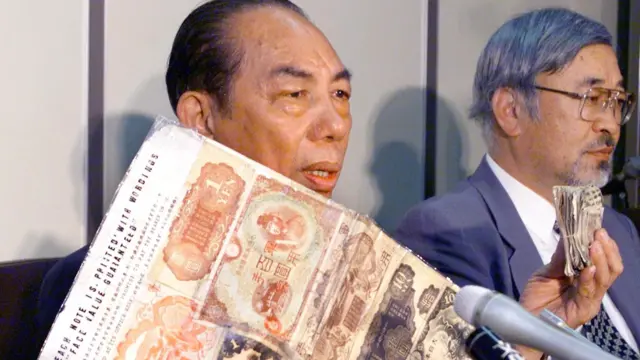

那些都是二次大战期间,日军占领香港后所发行的军票。这群老人是香港索偿协会董事。自1968年9月18日成立以来,历经英治到中国收回主权,索偿协会一直与日本有关方面交涉,寻求日方兑换数以亿元计军票。

17名香港军票持有人曾于1993年到东京状告日本国索偿,但最终在2001年10月被日本最高裁判所终审驳回。香港军票索偿一事,至今未有实质性进展。

索偿协会新冠疫情前长年到日本领馆组织抗议等活动。2025年是二战日本战败80周年,索偿协会认为是时候重启索偿活动,着手联络中国外交部、香港特区政府与本地政党。

于这群绝大多数出生于战后,今天继承着父母遗愿继续追讨的第三代协会理事来说,他们到底能“完成任务”,还是会成为“索偿末代”,现实又是怎样的呢?

日本军票的数量和性质

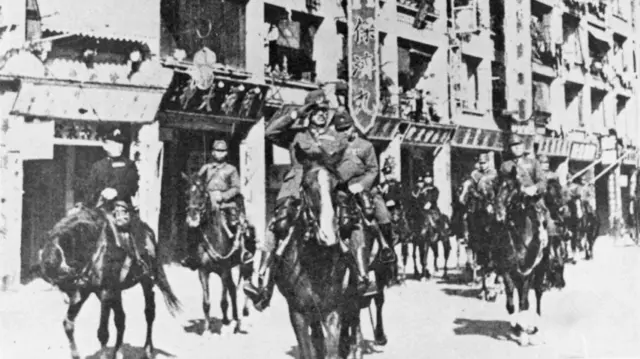

1941年12月25日“黑色圣诞节”香港沦陷,至1945年8月15日日本战败投降,香港被日军占领统治三年零八个月。

日军占领后马上发行“军用手票”,取代港元。据日本银行调查局1974年出版的《日本货币画册:外地货币的发行》,日本共在香港发行19亿圆军票。扣除由日军与英军收回销毁的7亿圆,留在香港民间的共有12亿圆。

2024年接任的香港索偿协会主席莫国威对BBC中文说:“当时是日本人强迫我们香港市民换的,如果不换的话要斩头的。当时父亲都是这样跟我说的。”

现年72岁的莫国威从亡父手中继承了30万圆军票。香港索偿协会一直主张,包括台湾在内的诸多日占受害地区赔偿问题均已解决,只有香港军票索偿未获处理,日本应接受香港军票兑换回港元。

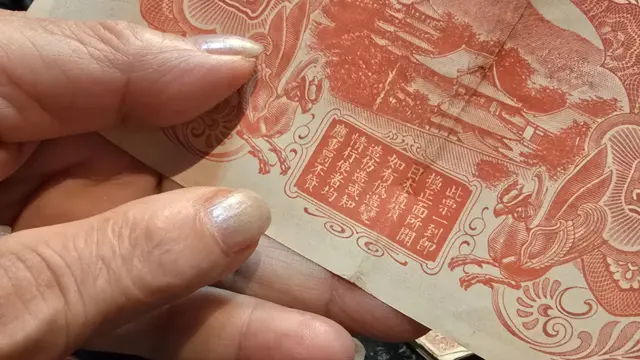

成立于1882年的日本银行是日本央行,日圆由其发行。日军在香港发行的军票上印有“此票一到即换正面所开日本通货”字句,意味着其单位为日圆。港元兑军票官方汇率最初是2兑1,后来变成4兑1。

由此理解,这12亿圆军票相当于1945年终战一刻至少48亿港元;参考日本银行制定的战前基准版企业商品价格指数(CGPI)换算,相当于2024年的3102亿日圆,或153亿港元(19.7亿美元;144亿元人民币;645.7亿元新台币)。

日银官网指出,这并非绝对科学的换算。香港索偿协会则主张,基于日本于1990年代对台湾日治时期军人存款等“120倍于当时价值”的赔偿比率,其会员合共持有的军票现价应远高于此。

然而,占领军和日占香港政府公告上宣示的“军票由庞大储备所支持”并非事实。一份来自英国国家档案馆的1990年代外交部研究笔记提到,同受日军占领的马来亚半岛与新加坡有日圆储备,但当时的外交电报并未提及香港有任何日圆储备。研究人员认为这说明日军从未为香港军票价值提供基础。

曾参与协助港人追讨的日本记者和仁廉夫曾形容,“说是徵用票或者发票更符合实际。”

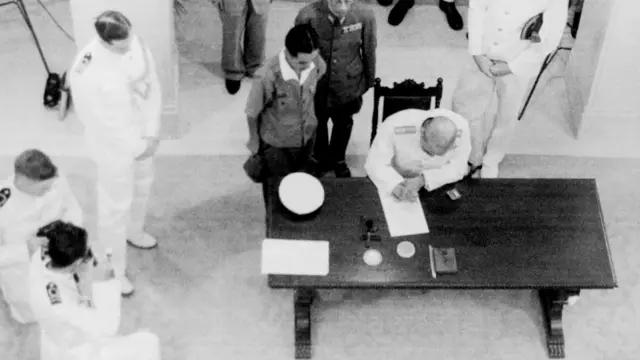

日本投降后被同盟国占领。9月24日,英国海军上将夏悫(Adm Cecil Harcourt)领导的香港军政府宣布日本军票无效。持有军票的香港市民财产尽成废纸。

86岁的香港索偿协会前主席刘文对BBC中文说,他曾聆听一位老妇忆述,她战时居于湾仔,在街上摆卖蔬菜维生,本来存下了3万圆军票积蓄,而这些军票一直被保留下来。

“她说我今时今日不是没有饭吃,家庭都很富裕,儿女都很照顾她,但她一定要保存这几万块钱,希望有一天可以兑换回来,因为这些是很辛苦赚回来的钱。”

“这些是我们很多会员的心声来的。”

独立研究员萧亮思博士曾专门研究香港军票索偿问题,并在国际学术会议上发表论文。她对BBC中文说:“对受害者与后人来说,发钞方不肯兑现,在道德和法律上,是个拖了80年的债务问题。”

“从人道立场,一箱箱军票令平民陷入贫困,扭转了家庭命运。索偿者年事已高,索偿没结果,成为他们一生的遗憾。”

漫漫索偿路

战后香港曾有其他民间组织与港英政府交涉日本军票赔偿问题,但部分成员觉得有关做法不够积极,继而于1968年“九一八事变”周年当日成立香港索偿协会,寻求直接与日本交涉。当时协会登记在册会员2500户家庭,共约2万人,至1990年代初余下2700多人,合共持有5.4亿圆军票。

莫国威说:“随着时日流逝,很多人去世了,也有很多人移民了,很多人的下一代不闻不问,所以我们现在估计大约还有3亿圆而已。”

莫国威算是协会第三代领导层,刘文是第二代,而围着圆桌的其中一位老太太是86岁的李慧玲,协会前主席吴溢兴遗孀。

吴溢兴自1972年接任为香港索偿协会第二任主席,直到2011年去世为止,前后将近40年。他曾带领会员到日本打官司索赔,但最终败诉。

李慧玲对BBC中文说:“他离世的时候交代了,让我跟着他们做。所以今时今日他们无论哪个上场,我都在帮他们忙。”

现年67岁的陆锦全是目前索偿协会里最年青的一位理事,负责会计工作。他自我介绍说,过去是陪同干爹林彦斌出席协会会议,才开始对军票有所认识。

索偿协会会员林彦斌生前持有10万圆军票。他不时接受媒体采访,忆述日军占领香港时的经历。

2016年12月,当时已90岁的林彦斌出现在索偿协会到日本驻香港总领事馆抗议的行列中。2021年,林彦斌去世。

陆锦全对BBC中文说,他对参与索赔工作兴趣不大,经过刘文等前辈多番游说,他才决定拿着干爹餽赠的军票加入。

“索偿协会最着重的并非赔偿问题,而主要是希望唤醒香港人知道历史上曾发生过这样的事,香港当时的历史环境是怎样,日本如何影响到香港的经济民生。”

香港日占时期的军票流通史

在开会的厢房内,记者问索偿协会董事们都记得哪些由父母口耳相传,当时跟强兑军票有关的故事。众人“记不得”之声此起彼落,莫国威主席笑着直呼“投降”。

但他们身边挂着一些已经保存了几十年的示威标语牌,上面记载着各种各样的战时故事,提醒着董事们与子孙后代,当时日军犯下了哪些暴行,哪些跟军票有关。莫国威向BBC中文记者指出,这些都是出自吴溢兴之手。

日本皇军总司令部于香港沦陷后翌日发出公告,宣布发行军票,并称凡试图扰乱军票流通者,“将按军法严加惩处——杀头”,这继而演变成传遍香港的“藏有港币者杀”之说。

军方设立军票交换所,强制市民以港元兑换,场所包括横滨正金银行与台湾银行等。其中,正金银行代表日军在所谓“大东亚共荣圈”各占领地发行各式货币与军票,台湾银行则是日治台湾的官方银行,战后被国民政府接管。

1943年6月,日本香港占领地总督部正式禁止使用港元。港人因私藏港元而死,不止被斩首这一个可能。

由叶德伟等编着的《香港沦陷史》一书叙述:“一经发现居民依然藏有港币而未兑换的,则施加酷刑,毒打、灌水(把污水或辣水灌入腹中,然后踏受灌者腹,使水从口鼻喷出)、老虎櫈、脱指甲、夹手指、放飞机等,无奇不有,被施刑者往往因抵受不了痛苦而死亡。”

日军战情转趋不利后,香港爆发通胀,单是大米价格便以数十倍暴涨,饿殍遍街。英军情报纪录显示,1944年11月,食米每司马斤8圆军票,1945年5月底升至145圆。

林彦斌回忆当时的粮油价格:“大米要300圆一斤⋯⋯那些优质的就300圆,米碎、米碌要280圆、270圆。食油300元一斤。那大概是和平前一个星期左右的事。那时候物价到了最高峰。”

让这些市民意想不到的是,战争结束,人道物资运至,让他们脱离飢荒等苦况,废止军票却让他们瞬间一无所有。

被官方放弃的索偿权

事情拉锯数十年,独立研究员萧亮思博士对BBC中文形容:“香港军票索偿问题是夹在国际政治板块之间的孤儿。”

时钟回溯至1990年代,日本在野社会党在国会众议员土井多贺子带领下声名鹊起,香港索偿协会寻求联络她协助斡旋军票索偿问题。这结果促成了该党另一位议员兼律师仙谷由人、记者和仁廉夫、经济学者小林英夫教授和律师高木健一等组成“香港军票补偿促进会”。

促进会于1992年两度派出调查团到香港,此后在其协助下,吴溢兴等17名香港军票持有人于1993年到东京状告日本国索偿。经两轮上诉,最终在2001年10月被日本最高裁判所终审驳回。

2019年,和仁廉夫将诉讼资料捐赠予香港中文大学图书馆,成为研究军票问题的重要史料。

1999年东京地方裁判所一审判决承认香港各原告人是战争受害人,但案件已超越日本《民法》中事发20年内追诉期,以及战前日本宪法中的“国家免责”原则。

在这次判决之前,日本外相池田行彦1996年8月访问香港时,回答本地记者有关二战赔偿的提问时称:“我们的立场是,那些问题在《旧金山条约》及《巴黎和约》已经照顾到。”香港媒体将之理解为日本拒绝赔偿香港军票持有人。

日本驻香港总领事馆回覆BBC中文电邮提问时称:“日本政府在此事情上之立场并无改变。”

实际上,1947年《巴黎和约》只涉及二战德意日轴心国中的意大利,1952年《旧金山和约》才是同盟国与日本之间的和约。英国当时以“消除憎恨和复仇意识”为由,不要求日本赔偿香港人、马来亚人和印度人。

已故香港报人谢永光在《香港战后风云录》一书中说,这是英美两国为了扶植日本抗衡苏联而达成的妥协。

独立研究员萧亮思博士说:“军票索偿者一直等到1962年从英国外交部信件中,才察觉英国已放弃对日本军票索偿,中间十年港英政府没有理会这群军票持有人。”

这封信件由时任英国外相何谟(Lord Alec Douglas-Home)发出,当中说:香港市民持有军票的对日索偿要求,已因《旧金山和约》放弃赔偿得到解决。

香港索偿协会曾于1990年9月去信英国外交部要求协助。伦敦覆函称,对香港市民在日治时期所受遭遇深表同情,但英方并无立场就军票索偿问题接触日方。然而,英方认为协会大可直接向日方索赔。

中国并无代表参与旧金山和会。1947年8月,民国政府外交部两广特派员郭德华曾宣布为香港军票持有人登记。台北当局在1952年4月与日本签订《中日和约》,同意另行商讨战争赔偿安排,但此后没有了下文。

1972年,日本与台北断交,承认北京政权,双方签署《中日联合声明》,其中订明:“中华人民共和国政府宣布:为了中日两国人民的友好,放弃对日本国的战争赔偿要求。”

但北京此后接受了日本对华贷款与无偿援助。中国外交部资料显示,截至2015年底,中国累计利用协议贷款3.05万亿(兆)日圆;截至2011年底,中国累计接受无偿援助1423亿日圆。旅美历史学者黎蜗藤博士撰文说:“所谓‘日本没有赔偿中国’是一个错误的宣传。”

这场索偿还走得下去吗?

香港索偿协会在1968年成立当天到日本驻香港总领事馆抗议,此后每逢日军侵华或占领香港的重要事件纪念日——例如“七七”卢沟桥事变、圣诞节、日本战败投降纪念日等——都会游行到日本领事馆与三菱日联银行(三菱UFJ银行)香港分行。

经过合并继承了军票发钞银行——横滨正金银行的三菱日联银行对BBC中文称,对兑换军票问题不予置评。

索偿协会主席莫国威说:“我们现在这样的老人家,去日本领事馆走一走,递一封信,我们觉得不会对香港社会整体造成甚么重大的影响。所以我们今年会申请游行的。”他估计参与人数“不会超过30个”。

莫国威提到,协会还打算去信香港特首李家超寻求支持,又已跟最大亲建制政党民建联接触。

中国外交部驻香港公署官员在1998年会见香港索偿协会理事时曾说,中日之间的赔偿问题已在1972年的建交公报中得到解决。公署日前书面回覆BBC中文查询时称:“香港日本军票问题是日本军国主义侵占香港期间造成的,关系到香港有关居民的切身利益,中央政府对香港同胞的正当利益表示理解,并认为日本政府应本着对历史负责的态度,认真对待并加以妥善处理。”

一名香港特区政府发言人也对BBC中文给出了相似的回覆。

民建联副主席,香港特区立法会议员周浩鼎回覆BBC中文电邮称:“我们坚决反对日本军国主义,日本政府亦要为当年军票的事负上责任,这是我们一直坚持的立场。”

同时是执业律师的周浩鼎2018年曾协助香港索偿协会申请法律援助,寻求在香港民事起诉三菱日联银行索赔,但并未成功。

独立研究员萧亮思博士对BBC中文分析说,经历过二战日军占领的第一身当事人已年过80,逐渐离世,各方持份者又没有显著利益,军票索偿难免会在公共议题中被逐渐遗忘。

她还说:“发钞与赔偿年期跨越大半个世纪,通胀和利息难以计算。若涉及庞大金额,对日本造成财政压力,日本难以应允。”

“英国不再拥有香港主权,没有政治法律地位越过中国介入香港事务,亦不能推翻《旧金山和约》框架,能做的十分有限。”

2016年6月,日本三菱材料公司与中国二战被掳劳工受害者团体达成和解协议,向中方受害人和家属道歉赔偿。莫国威据此认为,香港军票成功索偿仍有希望。

“我们有一个共同信念,有朝一日,这件事件一定会得到解决。不过你说甚么时候,就回答不了你。”

“现在日本是个非常先进的国家。我举例说,你现在是有钱人,却年年都给一群香港市民追债,不觉得可耻吗?”

莫国威说,因为自己投身索偿协会工作,他的女儿也开始对军票问题有所认识。至于他日若未解决,女儿会否继承?“她没有很肯定,但是她也没有拒绝。”

已故主席吴溢兴遗孀李慧玲说:“一代一代,一代一代。始终人会死的,但钞票不会烂,协会始终会在。”

“做到它成功为止吧!希望他快点成功,那就能了一件心事。”