在台湾南投担任性别及多元议题专职讲师的余静葭与前妻相识相爱近20年。她说,早在2017年她们就在亲朋好友前举办了一场私人婚礼。

台湾同性婚姻合法化的第二年,两人正式登记结婚,但结婚一年多,期待的婚姻生活黯然收场。

“那时我想,若能在一起十多年,就定能走一辈子,”余老师接受BBC中文采访时,回顾两人之间情起情落与生活点滴,仍不时眼泛泪光。

“结婚前觉得很热血,觉得藉着婚姻告诉大家我们(同志)也可以结婚,结婚后觉得好自豪,但离婚后心底就觉得自卑,为什么会这样(的结果)?”

2019年5月24日,台湾立法院通过同婚专法《司法院释字第748号解释施行法》,正式承认同性婚姻,成为亚洲首例。

过去六年,台湾的LGBTQ+社群经历了最初的狂喜,面对婚姻破裂后的心碎,社会接纳上的落差,出柜与否的纠结,及这一切带来的挑战和考验。

台湾同婚专法通过的当年即有近3000对同性伴侣登记结婚。根据台湾行政院性别平等处去年发布的最新官方统计,截至2023年底,台湾累计超过2.5万人(约1万2千多对伴侣)登记同性婚姻,其中女性近1.8万人。女性同婚登记人数是男性的2.32倍。

官方统计也显示,同志离婚数近年缓步上升,2019年有110对伴侣离婚(2944对结婚),2023年增至783对(3183对结婚),自2019年起至2023年底,共有约2400对同婚伴侣离婚。

爱经不起考验?

对今年40岁的余老师来说,婚姻经营并不容易,同性婚姻尤甚,选择离婚背后有更多拉扯。除了经济及生活相处问题,她认为更深层的原因是家庭压力。

在台湾同婚合法化前,前妻因担心被同事认出,拒绝与她在超市同行,“她都说,我先在门口等妳”。但同婚通过后,前妻认为法律认可婚姻,才愿意较公开两人关系。

然而,婚后两人租屋在前妻“婆家”不远处,并共同购买一处预售屋,但前妻为了让生活“看起来正常”,多数时间选择住在“婆家”,每周二人世界的相处时间仅剩周末48小时。

余老师表示,自己是独生女,父母与亲友支持她结婚成家。但前妻来自台湾南投观念较保守的传统家庭,母亲坚决反对这场婚事。2017年双方私下举办的婚礼,前妻家人仅有一位兄长参与。家庭问题影响婚姻,压力似乎从未远离。

“当时,我怀疑买房子是否只是为了满足她置产的心愿或想像?”余老师说。

前妻的举动让余静葭自我怀疑:为什么买了房子仍不够?之后,加上两人亲密关系的不协调、言语冲突与隔阂加深。这些促使余静葭在2021年6月提出离婚:“问题太多,我终于无以为继,”她说,语气仍带伤怀与自责。

余静葭与前妻在2006年中部求学时相识。一路走来,虽经分合,她心中始终怀抱相守一生的希望。2017年,为结束远距离恋爱,她搬到农业为主的南投县,准备与前妻共筑未来,并趁同婚运动热潮,与志同道合的社运团体合作,举办民间赞助的婚礼。她提到当年婚礼的喜饼内藏一封声援同婚合法化的文章,象征两人对未来婚姻之路的期许,眼底仍带一丝怀念往事的笑容。

“有时我问自己,当初为伴侣来中部,如今留下来为了什么?”她说。如今,透过性别及教育平权工作帮助小地方的弱势族群,她一步步找回自我价值。余静葭未对婚姻失去信心:“婚姻不是束缚,而是为关系提供稳固的框架,”她说。若遇合适的人,她愿意再婚。

台湾性别研究学者陈政沂向BBC中文分析说,尽管台湾同志婚姻已合法,“出柜”仍是许多同志在婚姻前后面临的高墙。不少同志结婚时,可能仅在户政系统登记,对外维持“隐形婚姻”,除户政机关及彼此,无人知晓他们的婚姻。

“这使得在面对情感冲突时,无法求助亲友或专业支持,独自承受情感与社会的双重压力,宛如孤岛。”

陈政沂解释,台湾对“离婚”标签仍存负面观感,同志离婚身份的揭露常伴随“婚姻失败者”与“同志身份”边缘的双重污名。因此,许多人为避免负面评价或被深究,离婚后对外人或约会时采取隐晦(discreet)的沟通策略,以“前女友”或“分手”替代前任或离婚。此外,陈先生还观察到,欧美同志伴侣较少受传统文化束缚。 相反地,与异性恋伴侣雷同,台湾同志走入婚姻关系前,许多人内化的华人价值观,例如金钱观或紧密的家人关系仍会影响婚姻关系及伴侣沟通。他举例说,有同志便向他表示婚前单身时不大需要或选择不在意对方的家人,婚后却需参与对方家庭活动,如过年团聚等互动,开始感到压力,甚至导致婚姻问题。

“两个妈妈”家庭的尴尬

对另一位进入同性关系的吴少乔而言,在同婚合法前,面对保守家庭观念时一败涂地。现居台湾北部桃园的吴少乔,尝尽了无法律保障婚姻的苦头。

今年43岁的吴老师目前是桃园的儿童性别教育老师。吴少乔2009年与前任同性伴侣在中国举办私人婚礼“结婚”。2010年,两人决定透过试管婴儿计画实现生育儿女的梦想。她们从泰国花费45万新台币从精子银行购买精子,原本怀有双胞胎,但不幸流产一胎。怀孕36周时,吴少乔早产剖腹生下女儿苗苗。

然而,前妻家人极力反对这段感情,甚至称吴少乔为“妖女”,扬言要“打断她的腿”,让婚姻从一开始便笼罩在乌云之下。2015年与前妻“离婚”后,吴少乔带着女儿苗苗回到台湾,决心重建家庭。

2019年,她与现任妻子明玓再婚,同婚合法化后,现任妻子依法收养苗苗成为继母。然而,同志家庭仍面临挑战。譬如,苗苗就读中学的表单仅有“父母”栏位,无法反映多元家庭现实。一位校长曾坚持称吴少乔为“爸爸”,即便她解释“我们家是两个妈妈”,校长仍说:“妳有在赚钱,妳就是爸爸!”吴少乔向BBC表示,这显示台湾教育对多元家庭的准备不足。

在华人价值观的影响下,如同异性恋,也有同志视离婚为耻辱或“不好看的事”,担忧在亲友面前没面子,因此选择不对外诉苦。

陈政沂向BBC说,还有同志离婚者表示,离婚与否也在于对于同志社群的承诺。他说,当年许多人公开结婚曾是骄傲,离婚对一些人来说是“辜负了婚姻平权成果”,譬如有人诉苦称“我不想让护家盟(台湾反同婚组织)看笑话!”。

或者如一些基督徒认为离婚似乎是背叛众人当年的祝福及信仰而感到痛苦万分。这些文化与社群期待,加重离婚同志的心理负担及罪咎感,他说。

对此,余静葭则表示,与同为基督徒的前妻曾因性倾向遭教会排斥,离婚后她在南投草屯长老教会找到接纳,她哽咽地向记者表示,曾经忧虑离婚而背弃信仰,离婚后的情绪低落及自我怀疑,藉着教会的支持以及协助更弱势的民众的成就感,生活逐渐找到方向。

网红失婚后的自我疗伤之路

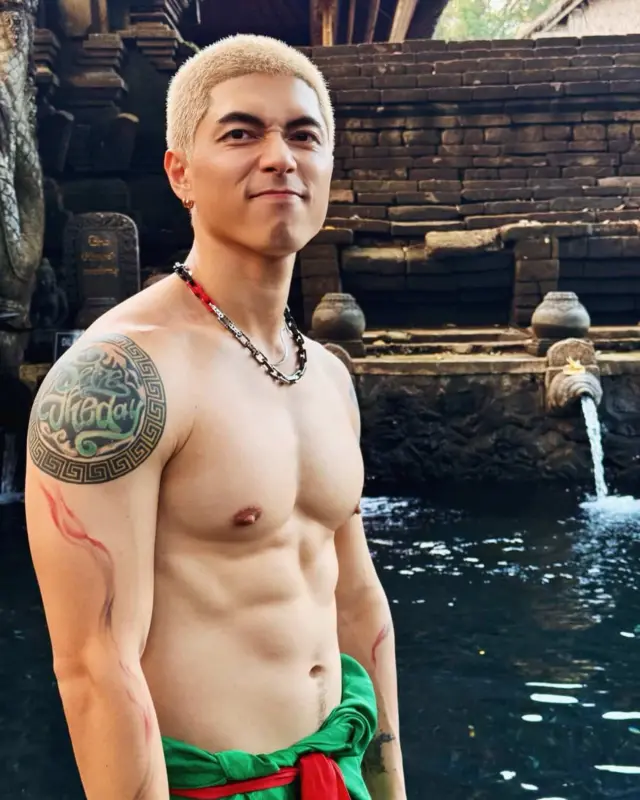

35岁的安德烈(Andre)是华人同志圈小有名气的成人网红,在2023年在一场亲友聚会中接受前夫求婚,恰逢台湾同婚合法化四周年,两人步入婚姻,获不少网友祝福。但婚姻仅维持11个月便结束。

他向BBC表示,离婚后头三个月陷入情绪低谷,内心充斥被背叛的哀伤:“我花了好长时间调适。”

他解释说,离婚后不仅要向亲友解释原因,外界的评判也让他倍感压力,几近忧郁。他曾考虑心理谘商,但最终靠自己慢慢调适。为疗愈伤痛,安德烈选择长时间独处,反思自我与这段关系。

他考虑过聘请律师处理事业财务分割,但顾及对方家庭经济状况,最终放弃诉讼,以和平方式告别婚姻:“从不想见到他,到见面会生气,再到现在能平静面对,是一段很长的路。”

事实上,台湾同志离婚法律比异性恋夫妻更简便。依据《同婚专法》,离婚只需具备“难以维持的重大事由”即可申请。反之,台湾《民法》规定,异性恋若过错由一方负责,仅无责方可请求离婚,这限制“有责配偶”(如外遇者)主动申请裁判离婚,常导致法庭上夫妻互相指责、揭露对方缺失以证明谁是过错方。直到近年大法官解释后,情况才有所改善。

但离婚虽较容易,并不代表每位同志离婚后都能立即无忧无虑的回到单身生活,而不被往事打扰。安德烈向记者说,在社交平台公布离婚后,许多匿名网友冷嘲热讽涌来。在台湾社群媒体Dcard上,有人针对他和前夫的“开放性关系”批评,认为婚姻应性爱专一,结婚是多此一举;还有人说早就不看好他们,“这婚姻本就不会长久”。

安德烈坦言,这些酸言酸语最初伤了他,他也曾试图向他人解释选择,但如今学会释然:“他们怎么说是他们的自由,我无法杜绝每个人的悠悠之口。我只能说,每个人对性与关系有不同看法,我与他们三观不同,但不代表我不能选择婚姻吧?”

走过这段婚姻,安德烈表示目前专注生活与事业,与菲律宾男友维持远距离恋爱,对再婚持谨慎态度:“未来的事很难说,”他笑着说。

“让同志可以结婚,就是要让同志也可以离婚”

台湾心理谘商师徐维庭则向BBC表示,针对多元性别伴侣的谘商资源不足,台湾的政策不够明确,心理师只能自行宣传LGBT或多元性别专长。徐维庭建议设立多元性别谘商专区,提供转介资源,关注多元性别族群的特殊需求。

台湾人权团体“彩虹平权大平台”执行长邓筑媛告诉BBC,过去同志伴侣分手时,因缺乏法律规范,常出现暴力或不公情况。“现在有法律协助是很重要的一步,”她说。她解释说,推动同婚时,律师常说:“让同志可以结婚,就是要让同志也可以离婚。”这意味财产分配或子女监护权等“家务事”可进入公领域,依法处理,对同志婚姻至关重要,避免离婚落入无法可管的窘境,尽管许多法令仍不完善。

陈政沂则向BBC表示,根据他的调查,婚姻结束后,男女同志都会寻求支援,但社会给予的资源还远不够。此外,多数同志仍对谘商(心理咨询)都有负面想法,更别提尤其很多同志本来就是在隐形婚姻里,没对外说明自己已婚,离婚后更无意愿对外求助。

他说,相较异性离婚者较易在社会中形成支持性网路(譬如,台湾知名电子布告栏PTT便有热络的离婚讨论区)及许多互助团体及NGO,但离婚同志的声音在相关社群几乎缺席,这些因素是影响着需协助的离婚者以及她们的康复路程。

不过,根据彩虹平权大平台2025年5月发布的电话民调显示,受访者中倾向支持同性婚姻仍超过一半,有54.3%的支持者。但专家称,台湾需要更完善的政策与法律,让同志伴侣在婚姻或离婚后都能获得更多有效支持。