2015年,第二次世界大战结束70周年之际,当时仍在世的台湾前总统李登辉在日媒投书,公开了自己二战期间作为台籍日本兵被派往日本作战的经历。他提到:“我志愿进入陆军,而我的兄长李登钦则志愿进入海军。当时我们兄弟俩无疑是以‘日本人’的身份,为了祖国而战。”

李登辉的投书引发了国民党及北京“媚日”的抨击,但也在台湾社会中也激起了涟漪。更重要的是,这是“台籍日本兵”话题首次通过台湾高层政治人物的告白,公开地端上台面。之后,有关台日本兵的讨论并未止息,慢慢浮现在台湾社会的言论空间,甚至引发激烈的辩论。

譬如,2024年底,二战终战80周年前夕,台湾公共电视播出历史剧《听海涌》,这是台湾首次以台籍日本兵的经历改编的电视剧,剧情描绘台籍日本兵在南洋以及在日本战败后接受盟军审判的经历,在台湾触发讨论。该剧还在官方“台湾历史博物馆”等地巡回展出戏服及剧照等文物,受到一些民众欢迎,但也招致批评。譬如,在野党国民党有立委对此举表示不满,称其剧情不符合正确的史观,并以此为由要求冻结公共电视的预算。有台湾人认为,台湾还有人赞颂日本殖民统治,是“媚日”或“恋殖”的错误史观,而台籍日本兵的经历不应该被正面看待。但对其他台湾人来说,台湾很多老人家在日治时代出生成长,他们的生命经验或甚至对日本的认同都应该被尊重。可以说,这一议题随着电视剧进一步在台湾舆论掀起波澜。

根据台湾历史学者陈柏棕定义,“台籍日本兵”是指在日本殖民统治下、于第二次世界大战期间被动员加入日本军队对外作战的军人,他们的历史经历波折,多半是“军属”或志愿军,并非正规日本军。

二战末期,日本军力吃紧,战争情势对日本越来越不利,除了平地汉人之外,东京也到高山招募台湾原住民成立“高砂义勇军”到南洋前线战场,与西方盟军开启惨烈的对抗,有些人后来成为战俘,有些人客死异乡,葬身太平洋,战死的士兵多半在东京靖国神社内被纪念,。

存活下来的士兵,在日本投降后因为有着战争经验,被蒋介石政府徵招到中国加入国共内战,与共产党对抗,有的被俘虏后在中国渡过余生,也有人被徵招到朝鲜打仗,经历许多波折。

事实上,在台湾本土派政治阵营中,除了前总统李登辉之外,许多民进党内的独派大佬,譬如前交通部长叶菊兰的父亲叶睦宗及,现任监察院长陈菊的父亲陈阿土都曾身为台籍日本兵。

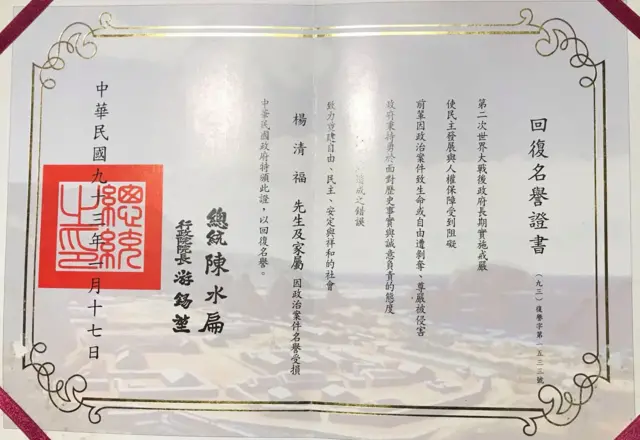

2016年,时任台湾总统蔡英文在陈菊及幕僚姚人多的陪伴下,南下高雄与多位台籍日本兵会面,肯定他们的历史角色。蔡英文说,台湾会“迎接他们(台籍日本兵)成为我们的历史,迎接他们成为台湾人记忆的一部分。政府会支持台湾兵历史正义的追寻。”

此后,台湾民间人士包括历史及文史学者,陆续透过学术研究及影视文学作品,展开对这一曾被主流叙事留白的历史的探索,但也引发了许多激烈辩论。

台湾史专家、台湾中央研究院台史所研究员林玉茹向BBC说,台籍日本兵与国民党军人在二战时期是敌对者,但很多人在韩战中又成为国民党政府军的同袍,双方都是直接被卷入全球战争。他们的历史经验是二战惨烈战争的一个缩影,也是时代的悲剧。但是,二战在台湾造成的影响巨大,可以说,台湾全岛家家户户被卷入这场大规模的军事动员以及及人员迁移的历史,过去却常被忽略。林教授向记者解释,许多人鄙视或忽略当时台湾人在殖民时代的经验及选择,其实反射出台湾一直被边缘化的过程:“譬如,从清代到日据时代,台湾人都不被归纳为正规军,原因是不被信任。背后折射的是历任殖民者及外人政权都对台湾人的防备及戒心,也象征过去台湾或台湾人一直处于帝国边陲的位置。”她说。

BBC中文在二战结束80周年前夕访问部分当年的军人及护士,百岁之际的他们回顾了过往的二战经历。同时,从台湾文史学者的访谈中,了解为何这段80年前的历史在台湾引起广泛关注。透过这些老人的故事,我们得以一窥台湾在二战前后的一段特殊历史,以及复杂历史背景下的独特身份认同。

台籍日本兵是谁?

许多亚洲国家被卷入了二战期间的太平洋战争,这是一段死伤惨重的历史。

高雄“关怀台籍老兵文化协会”统计称,彼时台湾人口约为六百万,其中有约21万人参与了战争,包括担任军方医护的女性。若加上其他受战争影响或非正式参与军事补给后勤的民众,可以说全台几乎每个村庄或家庭中,都有成员曾经成为日本兵。台籍日本兵主要在陆海军的基层单位服役,战后统计死亡或失踪的人数高达5万多人,其中约有2万8000人被奉祀于东京的靖国神社。

如今,曾经参与二战的台湾兵多已离世,仍在世者亦接近或超过百岁高龄。

“自杀舰队上的少年”

在台北市闹热的信义路上,101大楼站的地铁站外,记者静静等候陈金村的到来。原以为这位97岁高龄的老先生会住在附近,因此约定到此会面。没想到,我等来的是一辆小客车。陈先生精神抖擞地摇下车窗,热情挥手,亲自开车来接我前往他不远处的居所。他停好车,带我进入他的公寓,比他小几岁的女友亲切地招呼我,为访谈揭开序幕。

陈金村1928年出生于台湾苗栗苑里镇,14岁毕业于日本高等科学校。后来他考入了日本殖民政府的公务机关,担任书记(类似今日的台湾里干事),负责协助征兵工作。入伍时年仅17岁的他其实尚未达征兵年龄。老先生笑着告诉BBC记者,自己参军的原因之一是对日本海军制服的喜爱:“我觉得很好看!衣服很漂亮!”

陈金村与几位同龄好友一同入伍,成为第五期日治时期的台湾海军特别志愿兵,负责类似现今轮机兵的工作。根据台湾独立研究者蔡岳熹的研究,由于日本突袭美国珍珠港,美国被卷入战争,特别是在太平洋战场上与日军激战。随着战事紧迫,东京急需军力,从1942年开始在殖民地台湾招募志愿兵。

然而,台籍兵当时不被视为正式日本兵,而是类似招聘的志愿军,他们的战斗参与程度并无不同,有时更被编为在南洋雨林作战的重要战力。

1945年,陈金村进入高雄的左营海兵团受训。他向BBC回忆道,与日本兵一样,许多年轻孩子面对残酷而严格的训练。他细数教官的严厉训练及处罚过程,宛如昨日:“那个训练很苦、很残忍。有人逃跑了,在车站被抓回来后遭到毒打,然后再继续受训!”

尽管训练残酷,他仍记得那些片刻的清闲。因为战时台湾物资极度匮乏,“我们台湾人和一些日本人会一起去找酒精和米酿成SAKE(日本清酒)喝,真的很好喝!”

训练结束后,陈金村被分发至“震洋特攻队”,这支部队的性质类似于二战知名的日军自杀军队“神风特攻队”的海军版本。他提到,震洋舰队的舰艇由简单的木板制成,船上的唯一武器就是300公斤的炸药。战略是遇到敌军船舰时,连人带船一起冲向美国敌舰。

虽然老先生在回顾过去时情绪平静,但根据他的回忆,这支军队任务执行时,船舱外会被封死,几乎没有逃生机会,进入船舱后便注定要冲向美军舰队,无疑是操作船只的自杀队,宛如当今新闻中的“自杀炸弹客”。这段经历是陈金村最接近死亡的时刻,执行任务就意味着葬身大海。

或许是命运的眷顾,陈金村在1945年加入日军八个月后,日本天皇于同年8月15日宣布投降,结束了他不到一年的日军生涯,生命得以保全。

日本投降后,日军及家属陆续离开台湾。来台接管的蒋介石政府需要翻译人员协助在台日本人(即湾生)离境,陈金村因此加入翻译团队。

之后他本打算前往大都市台中求职,但不久后台湾局势开始混乱,1947年发生了“228事件”。目睹社会不平静,陈金村决计搬回老家成婚,为了怕招惹麻烦,他将从军时的文件及制服大多丢弃,只保留了一些最珍贵的物品,人生进入了下一章篇。

此后,他在台湾担任过警员及刑警,并在30多年前退休安享晚年。如今儿孙满堂,家族遍布台美两地的老先生表示,虽然在日军服役仅有短短八个月,却成为他一生中最深刻的回忆,作为日本兵的这段回忆甚至认同,并未在生命消逝。

台湾人或日本人?

陈金村表示,作为台湾人,自己也坦然面对同时拥有日本身份认同的事实。他认为日本与台湾的双重身份认同在他这位殖民地成长的人生经历中并不矛盾。

台湾史学者、国立台湾历史博物馆研究员陈怡宏告诉BBC,他的研究发现,日治时期的台湾老年人对于过往战争经验的回应,常因语言而异:“我曾访问过一位台籍日本学徒兵(1926年生),当我用中文访问时,他表示当时是被迫接受洗脑。但当他接受日方访问,使用日文回答时,却坚称自己是日本人,对日本的认同是理所当然。”

“他们的内心似乎同时运行着两个系统,就像苹果和安卓,对于认同哪一方,可能没有标准答案。”陈博士告诉BBC。

许多分析也强调,当代台湾人的身份认同其实随着政治环境的变化而变迁。例如,随着台湾解严、民主化,再加上两岸关系的演变,台湾人的身份认同经历了激烈的波动。台湾政治大学民调中心的近期调查显示,自认为台湾人而非中国人的民众显著增加。对于年近百岁的台籍日本兵而言,身为日本人或台湾人并不是“二选一”的问题,而是可以并存且没有矛盾的选择。

以陈金村为例,二战结束后,目睹国民党因国共内战撤退至台湾。日语比华语(北京官话)流利的他选择不高调公开自己曾经的日本兵身份,在台湾警界工作数十年,直到退休后才向外界透露自己的日本兵经历。

据此,历史学者陈柏棕便向BBC分析,台籍日本兵的认同并非单一,而是呈现多元且流动的特质。他们的参战动机复杂,远超“被迫”或“皇民化洗脑”的刻板印象。根据他与其他学者的口述历史与研究,陈先生说,许多人因经济诱因、家庭考量或个人志向选择参战:战场工作的薪资远高于当时岛内一般职业,吸引年轻人为改善家计而参战:或者是家庭策略,有些人向陈柏棕诉说当年主动加入日本军队或看护妇行列,是怕家中其他成员被征召。

此外,也有些老兵表示当年将参战视为学习技术的机会,因为在台湾殖民社会阶梯往上爬并不容易。例如,当年有12-13岁的台籍海军少年工志愿前往日本协助制造战机,从中不但可习得基础工业技术,更可取得“高工”同等学历。回台湾后,二战后台湾国民党政府对他们不甚信任,因此他们会自己去开设私人小厂,对台湾民间技术发展有所贡献。陈柏棕说,也有部分女性选择成为战场看护妇、看护助手,试图打破性别刻板印象,追求自我实现。

陈柏棕强调,这些故事显示殖民时期,底层的人民在殖民体制下的选择的“认同”(identity)多元,不管是要当日本人或台湾人时而充满能动性与权宜(因为需要活下来),他们并非仅是日本皇民化下的受害者被殖民者,或被洗脑的日本皇民,而是以多元策略应对战争与殖民环境的挑战。

关于这些台湾兵的台湾或日本认同过程,从另一位百岁高龄的台籍日本兵杨馥成老先生的生命经历来看,又显得更加曲折及复杂。

战败后的选择

2024年,在高雄市外岛“旗津”的沙滩上,一群老人千里迢迢从日本各地来到这里,并非为了观光,而是为了悼念80年前在前方海域战死的亲人和前辈。

在沙滩旁,有一个名为“战争与和平纪念公园主题馆”的小博物馆静静地矗立在广袤的海岸旁,它由高雄市历史博物馆成立,委托“高雄市关怀台籍老兵文化协会”管理。博物馆收藏了自二战以来,被征召至东南亚及中国大陆参战的台湾兵的文史资料,包括看护妇、慰安妇及战俘等当年留下的珍贵文物。

馆方代表表示,每年至少会举行一次纪念仪式,日本称之为“慰灵”。由这些台日二战士兵的亲友与民间人士组成的组织,约莫数十人会风尘朴朴的来到这座小沙洲的海滩上悼念。

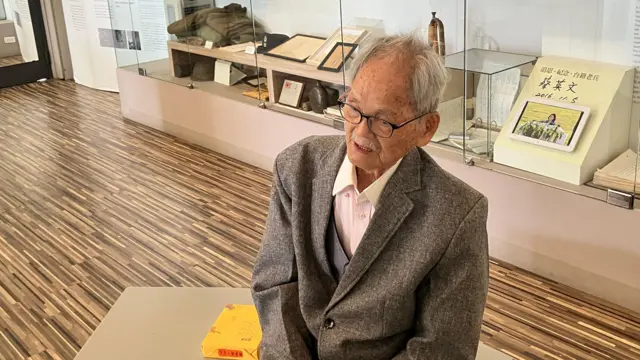

在这些人中,有一位正在与馆方亲切交谈、操着台语的老先生引起了记者的注意。他名叫杨馥成,生于1922年,来自台南下营乡,今年已经104岁,头脑清晰、行动自如,完全不像已经年过百岁的高龄长者。如今,他在日本冲绳及台湾基隆都有居所,时常往返于两地,含饴弄孙之外,也穿梭着保存台籍日本兵记忆的行动。

访谈中,杨馥成透过日语及台语等多种语言讲述自己的生命轨迹。

原名杨清福的他童年时家里讲台语。他回忆起小学时的课堂,大家学唱《桃太郎》和《一寸法师》等日本童话及歌谣,而父亲是贫穷农村中少数识字的人。因此,他与兄长自小便在日文与汉文双语教育下成长。小学毕业后,他以优异的成绩考入日治时期的名校嘉义农林学校(嘉农,日语称KANO)。

毕业后,杨馥成原本想担任公务员,但日本总督府实施志愿兵制,鼓励台湾青年参军,1942年,杨先生决定报考军属。

他说,当时台籍军属的待遇比台籍志愿军更优渥,每月薪资200日圆,是教师的四倍。

日本厚生省资料显示,从台湾兵征召开始,当志愿军者有8万多人,军属录取则超过12万人。

杨馥成回忆,当时他报考的军属单位有上千人报名,最终他以第一名的成绩考中。1943年,他被派往当时日本控制的新加坡,加入日本军政部的“南方派遣军野战货物厂”,在此工作了整整三年。

他所在的部队约十多人,驻紮在马六甲海峡的一个小岛,协助日本南洋军队在马来西亚的物资补给,因此经常与当地华侨交易。杨馥成熟悉日文、汉语及台语,受到部队高层器重。

杨老先生回忆,自己搭乘船舰“北光丸”前往新加坡的小岛时,目睹其他日本船舰在美军的攻击下相继沉没,只有“北光丸”死里逃生。后来的工作期间时常遭遇土匪及抗日游击队的袭击,但完成任务后“还是很有成就感”。

值得一提的是,在新加坡本部中,有位负责管理卫生杂务的年轻人,竟是后来成为新加坡国父的李光耀。

1945年8月,日本投降。当时杨先生因在日本军中获得赏识,长官建议他随日军返回日本,认为如果回到台湾,面对的是刚打完仗的敌军(即蒋介石的军队),“一定会吃亏”。但杨先生对于台湾摆脱殖民地的希望与兴奋,让他最终决定回到故乡。

回到台湾后,杨馥成目睹军纪涣散的国民党军队,感到失望。此外,刚到台湾不久的蒋政府对当年的台籍日本兵及台湾社会持有戒心,杨馥成对台湾政府的期待瞬间变成了失望。

“当时,国民党发给我中华民国的户籍时,我在心里呐喊‘我不是中国人’,那时我深深感受到身为台湾人的悲哀。”2020年,他在接受日本政论者矢板明夫访问时如是说。

长官的提醒如同预言。1947年,杨馥成在基隆担任“和平日报”记者,甚至被派驻到广州采访报导,直至广州被共产党军队攻陷,他随国民党军队搭船逃回台湾,途中差点被国民党军队误认为共谍而被扔下大海。不久后,蒋介石政府展开全台“扫荡共谍”的行动,杨先生的老家乡长被视为共谍处以死刑,他的房间也被搜出一本日语版的马克思《资本论》,以“匪嫌”罪名判刑多年,总共被关了6年8个月。

出狱后,杨馥成透过当年在台湾嘉农工作的恩师介绍,先在台湾协助日本专家进行农业研究及交流,并自学农业知识,最终获得日本特许大学的博士学位。杨先生说,1980年,他第一次随台湾农业代表团访问日本,当他抵达东京羽田机场时,回想自己在台湾坐了七年监狱,感动得流下眼泪,“自己终于回到了祖国”。

杨先生随后与日本的老朋友及长官联系,之后由于自己的农业专长,他在1983年到日本驻菲律宾的大使馆工作,协助当地的农业改革。

1984年,杨馥成在菲律宾推广的农业改革引起当地华人界的关注,中国驻菲律宾大使馆因此邀请他前往中国大陆协助农产品研发工作。他原本只想待上一个月,但回东京后,受到以前嘉农的同学热情邀约,他也认为自己的专业可以在中国大陆大展身手,就受邀前往大陆,成为当地最早的“台商”,还在北京结识了妻子张女士,生下一女。

然而,过去的20多年中在当地屡次遭遇商业纠纷的他损失惨重,最终返回台湾定居,同时在冲绳拥有居所。几年前,他在中国出生的女儿与台湾人结婚,定居台湾,如今他的孙子与他相差了90岁。

这些年来,杨馥成曾透过诉讼要求日本承认台籍日本兵的国籍,但东京法院判他败诉。然而,他心底仍想为二战的台湾兵讨回公道,认为“这段历史不应被遗忘”。

战争中的女性:看护妇廖淑霞

台籍日本兵的战争经历鲜少受到台湾史家之重视,其中的女性更是边缘化。

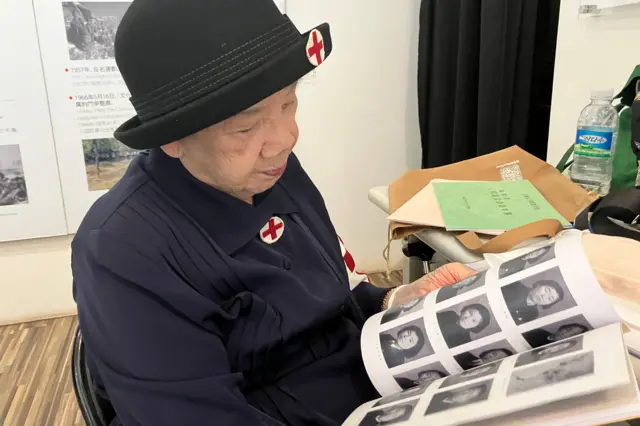

如今仍活跃于历史记忆抗争舞台的台湾人廖淑霞“阿妈”(台湾对祖母或女性长辈的称呼)是她们的代表。

廖女士1927年出生在台中,父亲在上海经商。在完成日本小学五年级后,全家迁往上海的日本租界,继续就读日本学校。她从上海女子商业学校毕业后在东亚海运船公司工作,于1944年被日军调至位于上海市郊的日军1632部队陆军病院服务。在接受四个月的护理教育后,她正式成为日本赤十字社的“看护妇”,在上海照料从南洋或中国战场前线送来的伤兵。

廖女士回忆道,当时她与同事必须在美军空袭砲火下穿梭,抬着担架运送伤患至医院或防空洞,她是当年中国战场上极少数的台籍女护士之一。

1946年,廖淑霞自上海返台后,与同样曾担任日本海军的台籍日本兵杨秋标结婚,定居在台北,是台湾战争受难者对日本政府求偿运动的核心人物之一。

数十年来,廖女士在台湾与日本之间奔波,积极参与索赔与抗争运动,要求日本政府认可台籍日本兵的身份,并给予他们与其他日本二战军人相同的补偿。她同时还担任“台湾原日本军人军属暨遗族协会”的常务理事,长期参与纪念活动,包括在高雄的慰灵纪念仪式与研讨会等。

每次参加相关活动,廖女士都会穿上日军看护妇的制服与小帽,袖口上别着醒目的红十字记号。她表示,只要穿上制服,战争的记忆便会回来,陪伴她走入每一个纪念场合。

记者在高雄的慰灵祭现场访问廖女士,年近百岁的她思路清晰,准备了数十份档案及照片,详细介绍自己的经历以及对台日历史政治的见解。廖女士身体硬朗,除了膝盖退化,搭乘高铁从台北南下到高雄对她来说并不是问题。经常陪伴她南下的外孙女婿向记者表示:“阿妈不仅是老兵活动的活跃人物,也是家族的中心。她的年轻朋友很多,每次都会来台北找她玩!”

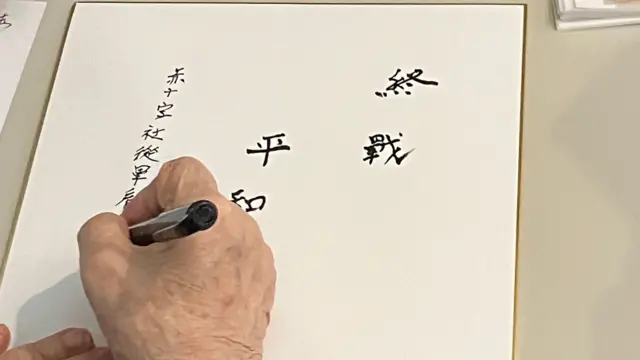

提及这几十年来穿梭于台日之间的活动,廖女士展现出坚韧的信念。她对自己台湾及日本的双重身份认同从未动摇,但她也多次拿出历史书向记者强调,日本当时一些战时错误的决策造成了船难,让许多与她同期的年轻人葬身大海。每当提及此事,已过九旬的她依然深感痛心,背后是反映出她对台湾命运及和平的深切祈愿。

根据高雄市关怀老兵文化协会,1944年11月10日,日本巡洋舰“护国丸”在长崎外海被美军击沉,300余人死亡,其中212名为台湾海军特别志愿兵,也是台湾海军特别志愿兵于太平洋战争中牺牲人数最为惨重的一次。

一段难以平衡的历史记忆

二战结束已经80年,但留下的伤痕及记忆依然影响着后代人的身份认同以及国际关系。

对此,台湾史学者陈怡宏向BBC说,战争通常是透过教育与宣传来形塑对公民最大程度的国族认同,譬如二战期间的日本政府以及战后国民党政府透过民族主义宣传影响台湾人。

陈怡宏认为,或许台湾人可以从更高的普世(universal)价值及更具人性思考的角度来思考二战与台湾历史的意义,譬如,和平与战争的意义是什么?战争时的罪行是如何发生,个人能否在战争时期保有自己的道德或良知人性?

但在这些问题背后,台湾社会对于日治时期的历史以及经历这段历史的人物,包含台籍日本兵的历史记忆都还存在激烈的辩论。

研究台湾史多年的陈柏棕向BBC说,长期受到中华民国史观的影响,台湾忽略了八成台湾人的父祖辈曾经历日本殖民统治的现实。台籍日本兵的历史尤其复杂,因为部分人在中国战场上与国军为敌,导致纪念他们的行为在国族框架下充满争议。譬如,二战结束后,刚脱离日本殖民统治的多数台湾人对于这场战争是“战胜”还是“战败”呢?都还是个问题,如何平衡不同历史记忆?这些问题至今仍未完全解决。

他说,即便20多年前,台湾中小学历史课本开始出现台籍日本兵的身影,但他们的声音仍然薄弱。电视剧《听海涌》激发讨论,令人欣喜,但尚不知道这个热潮能持续多久。

高雄市关怀老兵文化协会也向BBC中文表示,关于“台籍日本兵索赔”相关议题,根据馆方人员的研究,这一问题的根本原因,在于戒严时期国民党政府因对日债务大于债权,选择不理会日方提出的商讨谈判,进而导致相关补偿权益未能获得保障与落实。不过,该协会理事长朱家煌则对BBC表示,每次到冲绳的交流都能加深自己的信念,不仅要重建台湾近代战争史,也要让台湾人反省战争,珍惜和平。